新闻中心

手工泥塑面谱——创意生动,历史悠久

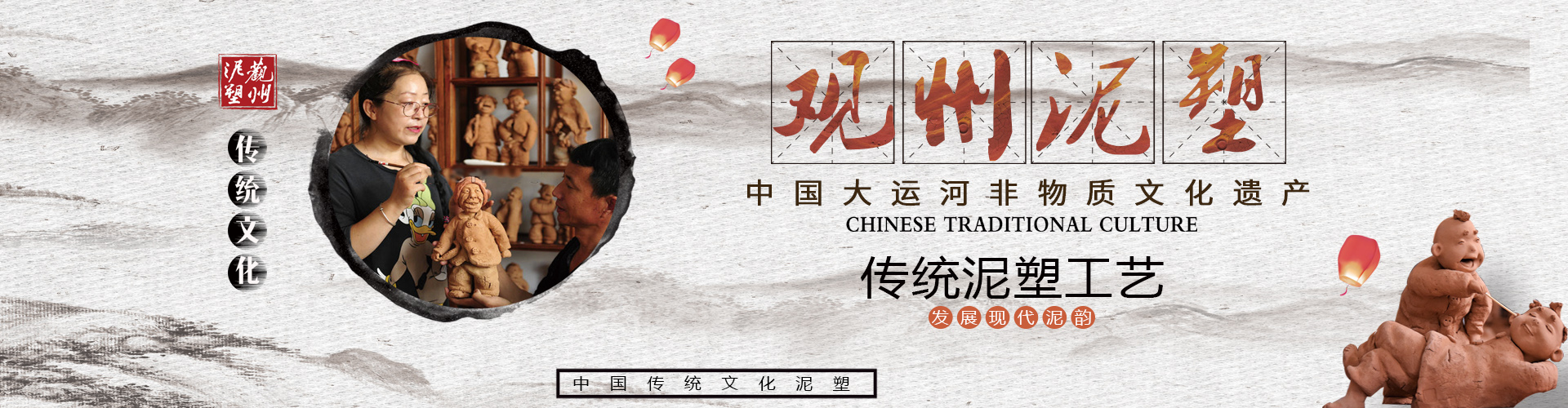

泥塑,是中国传统民间艺术的一种,以泥土为主要材料,以手工创作为主要手段,形成不同的创作风格,拥有悠久的历史和独特的文化内涵。其中,泥塑面谱更是一种传统的艺术形式,器具在剧院舞台上展现生动的角色、刻画独特的形象。作为一种手艺,泥塑面谱在中国已经有超过数千年的历史,较为出名的有陈淑珍泥塑、观州泥塑、东光泥塑等。

泥塑面谱由泥塑头像发展而来,历史可以追溯至汉朝。当时,泥塑制作主要应用于日常生活中的人形、动物形小玩具制作。到了唐代,泥塑头像已经普遍使用于各种仪式、活动等场合,尤其是敦煌石窟中的壁画头像使用尤为广泛,并已经形成了自己独立的艺术形式。到了元代,泥塑头像已经成为戏曲表演中的重要元素,戏曲演员通常戴着泥塑头像上台表演,强调角色的分明。明清时期,泥塑面谱逐渐发展成形态各异、造型精湛的一种艺术形式。

作为泥塑面谱创作的一个重要组成部分,制作过程包括:设计、切割、塑造、喷涂、上漆等环节。每一个环节都需要精细处理,方能使创作出来的泥塑面谱达到完美。制作泥塑面谱的材料有很多,包括石膏、木头、竹子、米粉、白糖、火势粉等,但是最主要的还是选用质地细腻、手感柔软的泥土来制作。不仅如此,还需掌握一定的基本技能,如手法、印法、搓法、捏法等,方能创作出泥塑面谱的精湛绝伦。

泥塑面谱在演艺表演中扮演着至关重要的角色。首先,它可以使演员更真实地扮演自己的角色,通过不同的颜色和造型呈现出各种形态形象。例如,在京剧表演中,红色代表忠诚,绿色代表奸诈等。其次,泥塑面谱还可以让观众更容易地理解戏中情节和人物性格,增强了演出的艺术魅力。泥塑面谱的成品具有特别的彩绘技法,通过摆设和展示,可以成为一件独特的工艺品,被许多家庭和博物馆所收藏。

泥塑面谱作为中国传统民间艺术的一种,已经在不同地域形成了不同的风格和特色,比如观州泥塑粉饰朴实而细腻,陈淑珍泥塑则更加精湛而精细,而东光泥塑则注重实用性和劳动力度。不同的传统泥塑面谱,各具特色,体现了不同区域、时代和文化的独特风格,也丰富了中华民族的艺术文化遗产。

总之,泥塑面谱作为一种中国传统的民间艺术,已经有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。创作者们通过手工制作、精湛技艺和独特风格,赋予了泥塑面谱更加生动、深刻、传神的艺术形式。泥塑面谱不仅在演出表演中扮演着重要角色,也成为了国家级非物质文化遗产,深受广大爱好者的追捧和喜爱。这一古老的民间艺术宝库,在现代的艺术创作中仍发光发亮,继续为我们的文化生态贡献着独有的魅力!

本文仅供参考,如有雷同,纯属巧合,来源观州泥塑。